コールセンター業務の効率化に注目が集まるなか、デジタル技術を活用した業務改革が急速に広がっています。顧客対応の質を高めながら人手不足も解消する新たな手法とは何か。本記事では、システム導入のメリットから具体的な成功事例、実践までのステップまで、管理者の方が知っておくべき基本情報を分かりやすく解説します。

コールセンターでDXを実現する意味

顧客対応窓口において技術革新を取り入れることで、問い合わせ処理の自動化だけでなく、サービス品質向上と業務の効率化を同時に実現できます。最新システムの活用により、オペレーターの負担軽減と顧客満足度アップが図れるため、組織全体の対応力と市場での優位性が高まります。コールセンターでDXを実現するとはどういう意味?

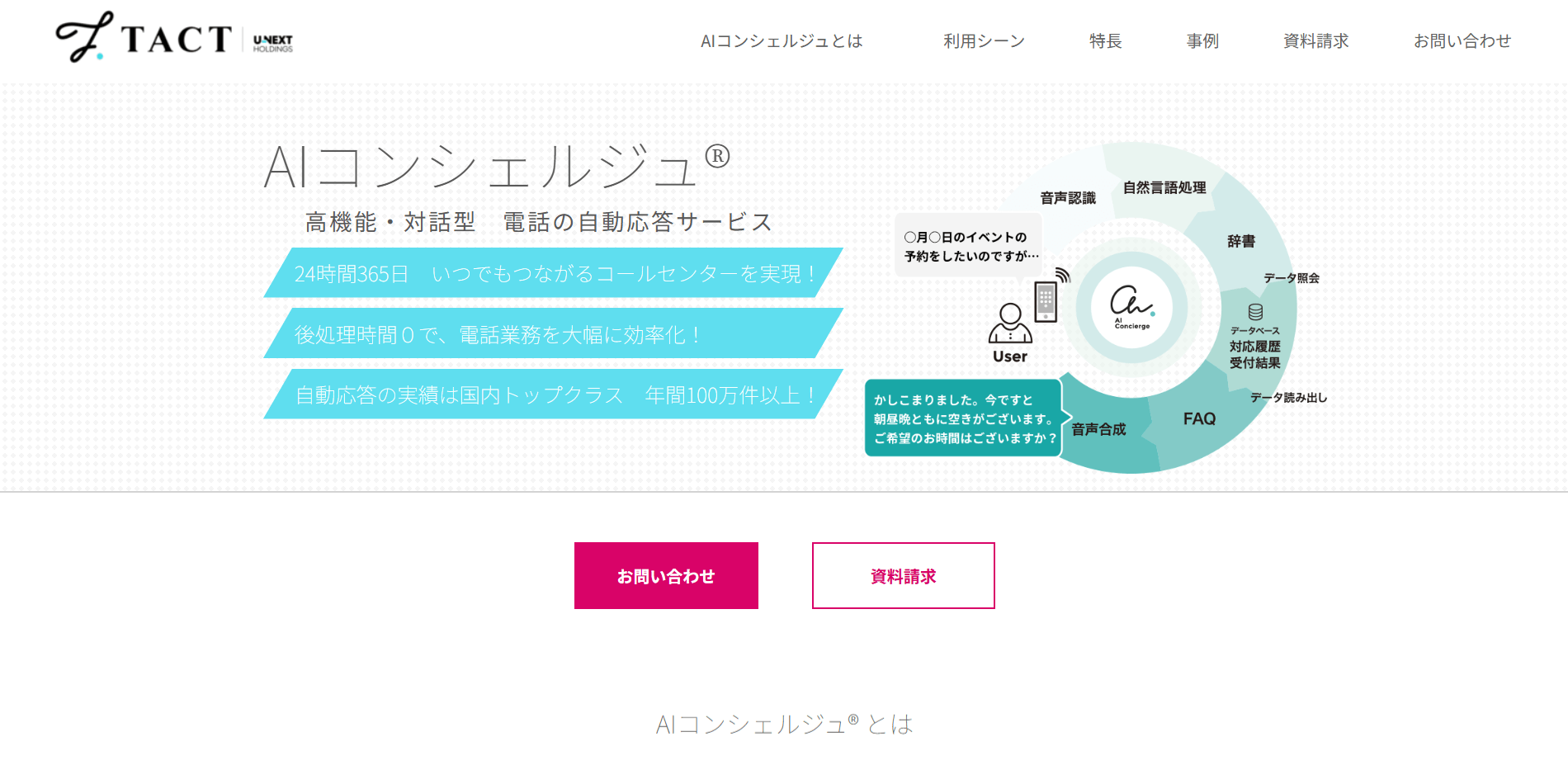

コールセンターのDX化とは、デジタル技術を活用し、コールセンターの業務プロセスやビジネスモデルを根本的に見直して革新する取り組みです。顧客対応窓口における技術革新は、単なるシステム導入以上の意義があります。現状では、オペレーターの負担増加や応対品質のバラつきなど、多くの課題を抱えている窓口業務があります。そこで注目されるのが業務全体の変革です。

音声認識技術や自動応答機能を活用することで、問い合わせ処理の効率化が進み、待ち時間短縮や24時間対応が実現可能です。また、電話だけでなくメールやチャットなど多様な接点を設けることで、顧客の利便性も向上します。

この取り組みにより、サービス品質の標準化と向上、スタッフの作業負担軽減、そして組織全体の競争力強化という三つの価値が生まれます。人とデジタルの最適な組み合わせが、次世代の顧客サポート体制を創り出すのです。

DX導入で広がる顧客満足と業務効率化

顧客対応窓口における技術革新は、対応品質と作業能率の両方を高める効果があります。現在、多くの問い合わせ窓口では長い待ち時間や対応のばらつきが課題となっています。そこで自動応答システムやチャット機能などの新技術を導入することで状況を改善できます。顧客は電話だけでなく、メールなど好みの方法で24時間問い合わせができるようになり、便利さを実感できます。

同時に音声認識技術によりスタッフの応対精度も向上し、よりていねいなサポートが可能となるでしょう。またシステム化により単純作業の自動処理が進み、オペレーターは複雑な相談に集中できるようになります。

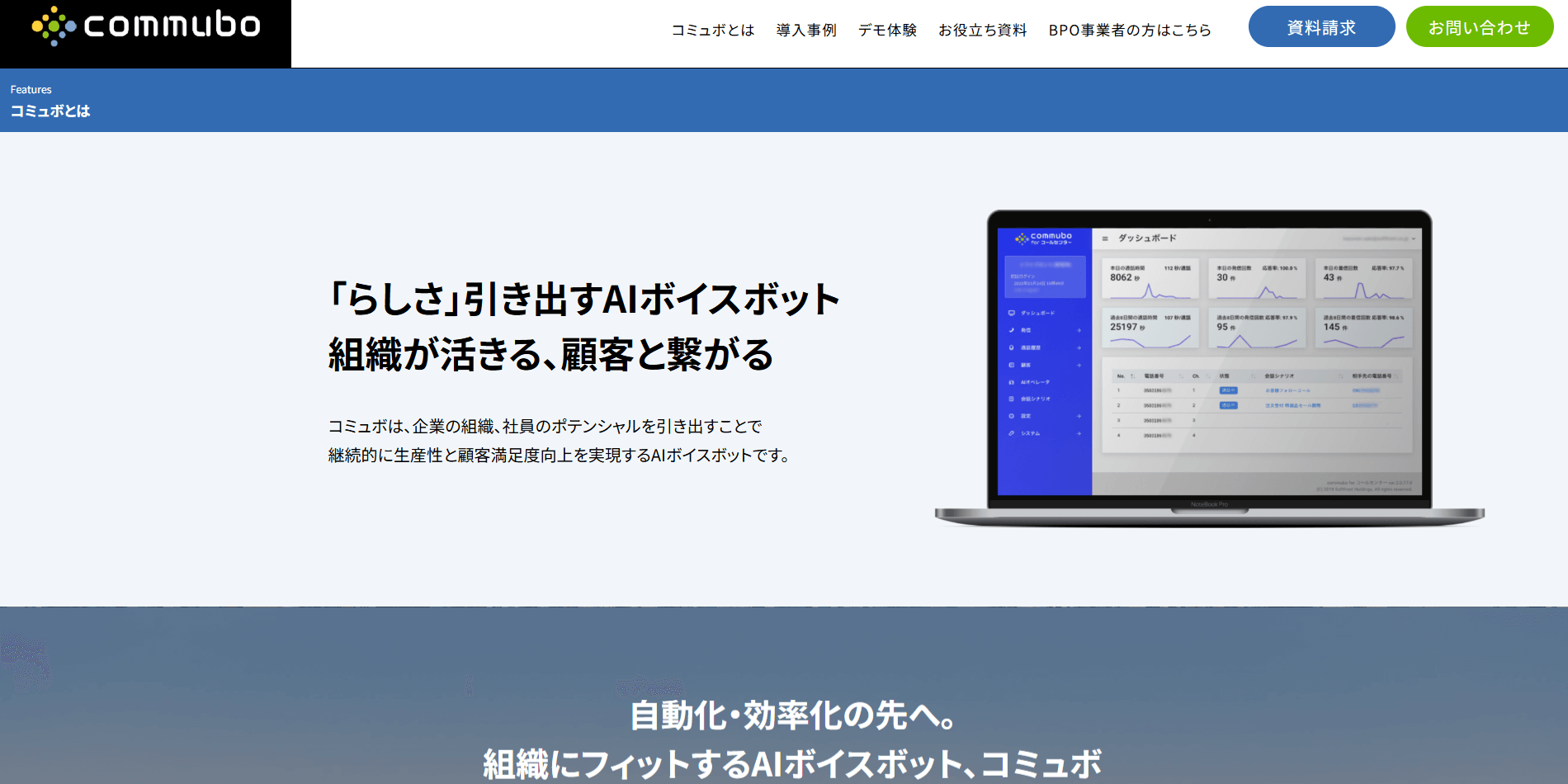

蓄積された問い合わせデータの分析も容易になり、サービス改善にも役立ちます。このように先進技術の活用は、顧客満足度向上とスタッフの負担軽減という二つの価値を同時に実現するのです。

コールセンターのDX化の例

顧客対応窓口におけるデジタル技術の活用は、単なる自動化を超えた変革をもたらしています。現代のビジネス環境では、問い合わせ対応の質と効率の両立が求められており、多くの企業が技術革新による解決策を模索しています。業界各社の取り組みを見ると、従来の電話応対中心の体制から、多様な技術を組み合わせた新たなサポート体制へと移行する動きが活発化しているのです。これらの事例は、顧客満足度向上と業務効率化を同時に実現する好例として注目されています。

保険業界における会話支援AIの活用

ある大手保険会社では、顧客との対話を自動的に文字化するシステムと回答候補を提案する仕組みを併用しています。これにより、オペレーターの応対品質が平準化され、経験の差による対応のばらつきが解消されました。この取り組みの特徴は段階的な導入にあります。まず会話の自動文字起こし機能から始め、次に回答候補提示機能を追加し、最終的に自動応答システムまで発展させました。

この結果、簡易な問い合わせは自動対応し、オペレーターは複雑な相談に集中できる体制が構築されました。導入後の効果として、顧客の待ち時間短縮と24時間対応の実現により、利用者からの評価が向上したのです。

また保険という専門性の高い分野でも正確な情報提供が可能となり、契約者の安心感につながっています。

化粧品メーカーの顧客情報一元管理システム

美容製品を扱う企業では、顧客管理システムと電話システムを可視化し、問い合わせ履歴と顧客情報を一元管理する仕組みを構築しました。オペレーターは画面上で過去のやり取りや購入履歴をすぐに確認できるため、一人ひとりに合わせたていねいな応対が可能になりました。この取り組みの価値は、単なる応対効率化にとどまらない点にあります。集約された顧客の声は全社で共有され、製品改良や新商品開発のヒントとして活用されています。

消費者の生の声をビジネスに反映する仕組みにより、市場競争力の向上につながっているのもポイントです。また顧客情報の可視化により、問題の早期発見と対応が実現し、品質保証体制の強化にも貢献しています。これは化粧品という肌に直接触れる製品だからこそ重視される安全性の担保にもつながっています。

自治体窓口の音声認識技術による業務効率化

ある地方自治体では、市民からの問い合わせ対応後の記録作業を音声認識技術で自動化しました。従来は通話終了後に内容を手入力する必要があり、オペレーターの大きな負担となっていましたが、システム導入により記録時間が大幅に短縮されました。この改善により、1人当たりの対応可能件数が増加し、月間8,000件もの問い合わせ増加にも対応できるようになりました。限られた人員で市民サービスの質を維持するという行政特有の課題解決につながっています。

また対応記録の精度向上により、市民からの再問い合わせ時にも一貫した回答が可能となり、行政サービスへの信頼性向上にも寄与しています。

インフラ企業における対応支援システムの導入

電力・ガスなどの生活インフラを提供する企業では、問い合わせ内容を自動判別し、適切な回答情報を即座に表示するシステムを導入しました。これにより、停電や料金プランなど多岐にわたる質問に対して、オペレーターが迅速に正確な情報提供ができるようになりました。この取り組みの成果として、一件あたりの対応時間が短縮され、緊急時の情報提供体制も強化されたのです。とくに災害時など問い合わせが集中する状況でも、効率的な対応が可能となり、社会インフラとしての責任を果たす体制が整いました。

DX化を実現させるための手順

DX化を成功させるには、計画性と段階的なアプローチが必要です。まず現場の課題を詳細に分析し、目指すべき理想像を組織全体で共有します。次に業務プロセスを見直し、自動化できる部分と人の判断が必要な作業を明確に区分けしましょう。その上で適切なツールを選定し、小規模な試行から始めて効果を確認しながら範囲を広げていきます。

このプロセス全体で忘れてはならないのは、変革の主役は「人」だということ。技術は人の能力を引き出す支援役として活用することが成功へのカギです。詳しく見ていきましょう。

現状の理解

顧客対応窓口の技術革新を成功させるには、計画的な取り組みが不可欠です。多くの企業では、闇雲にシステムを導入して失敗するケースが少なくありません。変革を効果的に進めるには、現状把握から始める必要があります。

まず自社の対応業務が抱える具体的な問題点を詳細に分析します。例えば電話がつながりにくい状況や顧客の待ち時間の長さ、スタッフの知識不足による応対ミスなど、課題を明確にしましょう。

同時に「どのような顧客体験を提供したいのか」という理想像を経営陣から現場担当者まで共有することが重要です。目標が明確になれば、必要な技術や変革の方向性が見えてきます。

業務フローの再設計とツール選定

課題と目標が明確になったら、次は日々の作業工程を見直します。どの部分を自動化できるのか、人の判断が必要な作業はどこかを区分けします。例えば単純な情報提供は自動応答システムに任せ、複雑な相談は経験豊富なスタッフが対応するといった役割分担を検討します。この分析をもとに最適なシステムを選びます。

自動音声応答や文字起こし機能、チャット対応ツール、顧客情報管理システムなど、課題解決に直結する機能を優先的に導入しましょう。ただし高機能なものを一度に揃えるのではなく、自社の状況に合わせた選定が成功へのカギです。

段階的な導入と継続的な改善

システム選定後は実行計画を立てます。一気に全てを変えるのではなく、小規模な試行から始め、効果を確認しながら範囲を広げていく方法が理想的です。例えば最初は特定の問い合わせ種別だけで新システムを試し、問題点を修正してから全体に展開するといったアプローチです。この際、現場スタッフへの研修も重要です。

いくら優れたシステムでも、使いこなせなければ効果は半減します。操作方法だけでなく、新しい仕組みでどのように顧客満足度を高められるかという視点での教育が必要です。

導入後も定期的に効果を測定し、改善を続けることが欠かせません。応答率や解決時間などの数値データだけでなく、スタッフや顧客の声も集めて総合的に評価します。

問題点があれば迅速に修正し、新たなニーズが見つかれば機能を追加するなど、柔軟な対応が技術革新の成功を支えます。

成功の鍵は「人」中心の発想

最後に忘れてはならないのは、この変革の主役は技術ではなく「人」だという点です。顧客もスタッフも快適に感じる仕組みを作ることが最終目標です。新しいシステムに合わせて人を変えるのではなく、人がより活躍できるようにシステムを選び、調整していく姿勢が、真の意味での技術革新を実現させます。